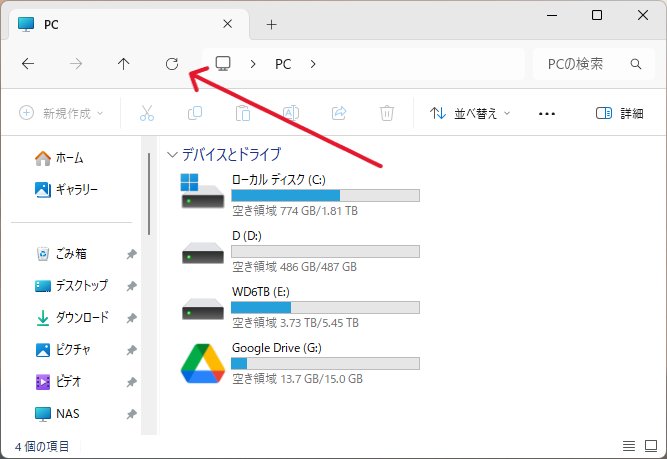

Windowsのエクスプローラー(ファイルマネージャ)には更新ボタンがある。デスクトップも右クリックすると「最新の情報に更新」という選択肢がでてくる。

―― じゃあこの今見えてるものはなんなんだよ

いらいらする。ちなみにMacのファイルマネージャ、Finderや、デスクトップにそんなものは無い。見えているものが、有るものだ。

Windowsのエクスプローラーのウィンドウ

Windowsのデスクトップで出したコンテキストメニュー

ソフトウェア変わってMisskey(知らない人は、ここではTwitterみたいなものだと思って)。その日、俺はタイムライン上部の投稿エリアで文をこねていた。フォロイーの新規投稿がタイムラインに時々ポコポコと追加されるのが目に入る。ちょっとうるさいなと思う。設定からタイムラインのリアルタイム更新を止める。そもそも最新の投稿が見たければページを更新すればいいのだ。よしよしと、文をこね終え投稿する...

―― ありゃ?タイムラインに表示されてないけど、投稿できたのか?

通常なら、タイムラインに自分の投稿が混ざるはずだ。とりあえずページを更新。すると、タイムラインのリアルタイム更新を止めていた間のフォロイーの投稿とともに自分の投稿が表示された。

―― そりゃそうか。リアルタイム更新を切ってたもんな

なかなかままならないなと思いつつ、俺はリアルタイム更新を再びオンにした。

ところ変わってニュースサイト。自分の現実を生きていないヒキニートの俺には現実社会のニュースのチェックこそが現実逃避なのだ。だが、一日に何度もニュースサイトにアクセスするのも時間の無駄だなと、数時間前と変わらない見出したちを見て思った。現実逃避だって効率よくないとね。タイパの時代だ。

―― ニュースはRSSでチェックするか

トップページのURLをFeedlyに入力してみると、用意されているっぽかった。よしよしと、登録しようと思ったものの、よく見ると全記事が配信時刻順に並んでいる。つまり新着記事一覧だ。これではFeedlyがしょうもない記事でパンパンになってしまう。そうじゃないんだよなぁと思いつつ、たしかにニュースサイトのRSSはそうなるよなとも思った。

―― なんかこう、過去24時間で重要度の高い50記事くらいを、1日1回流すようなものが欲しいんだよな。緊急性のあるものは臨時で流してくれると尚良し。だいたい、ニュースサイトのトップページがそうじゃないか

と、理想のRSSの形を固めつつも、こんな「過去24時間」だの「50記事」だの「1日1回」なんてものは人それぞれだから、探しても無さそうだなと思えた。となると俺に必要なのは巡回頻度を自制する理性なのだ。現実逃避をやめろ。そもそも、まともな生活をしていたらニュースサイトを数時間おきにチェックする暇なんて無いはずだと俺の現実が迫ってくる。急いで別の思考を働かせる。

―― よく分からんが、クローラを作ればいけるのか?

現実に向きあうか、クローラを作るか。クローラだ。やったことはないが、おそらくcronとかwgetをサーバで動かしてRSSの形式でファイルを書き出せば良いはずだ。............。やりたくない。特にサーバを用意するのが面倒だ。たぶんこんなものはCloudflareとかのサービスを組み合わせれば0円で実現できるんだろうが、にしても面倒すぎる。現実逃避に掛けられるコストではない。コスパの時代でもあるのだ。

―― やれやれ、考えてみると俺が欲しいのは、いまさら紙の新聞なのかもしれないな。悩ましい時代に生まれたものd...

状況を、やれやれ系思考でキャンセルしようとした瞬間。Windowsのクソ更新ボタン、Misskeyのタイムライン、ニュースサイトの新着順リストとトップページ、これら3つのままならなさが俺の脳内で重なる。

そして、静かな生活を求める俺の長い旅が始まった。

リアルタイムと非リアルタイム

薄々感じてはいたが、これら3つのままならなさは同じ問題の2つの側面を表しているように思えた。まずは試しに、すでに出ているリアルタイムというキーワードで分けてみよう。

| リアルタイム(仮) | 非リアルタイム(仮) | |

|---|---|---|

| ファイルマネージャ | MacのFinder | Windowsのエクスプローラー |

| SNSのタイムライン | リアルタイム更新をオンにした状態 | リアルタイム更新をオフにした状態 |

| ニュースサイト | 新着順リスト | 一定期間内の重要度順リスト |

試しだけに、ちょっと雑な分類だなと思う。特に違和感があるのはニュースサイトの行だ。新着順リストはそれほどリアルタイムではないし、ほとんどのニュースサイトではページを更新しないと反映されない。だが、見えてくるものもある。違う言葉を探せば、リアルタイム側は今を表していて、非リアルタイム側はある時点を表しているんじゃないか? 扱っている対象を景色とすれば、カメラのファインダー越しと写真越しのように。なるほどFinderの名の通りだ。Windowsのエクスプローラーにはいつのなんだかわからないものが表示されていて、リアルタイム更新をオフにしたSNSのタイムラインはそのページにアクセスした瞬間の様子が表示されていて、ニュースサイトのトップページは表示した瞬間から過去一定期間内の重要度の高い記事が並んでいる。となる。

| ファインダー | 写真 | |

|---|---|---|

| ファイルマネージャ | MacのFinder | Windowsのエクスプローラー |

| SNSのタイムライン | リアルタイム更新をオンにした状態 | リアルタイム更新をオフにした状態 |

| ニュースサイト | 新着順リスト | 一定期間内の重要度順リスト |

見出しを変えただけだが、ちょっと良くなった。だが、違和感は残る。やはりニュースサイトの行の、一定期間内の重要度順リストだ。特に”一定期間内”の部分。写真であればそれは瞬間のはz...

その時、脳細胞に再び稲妻が走った――

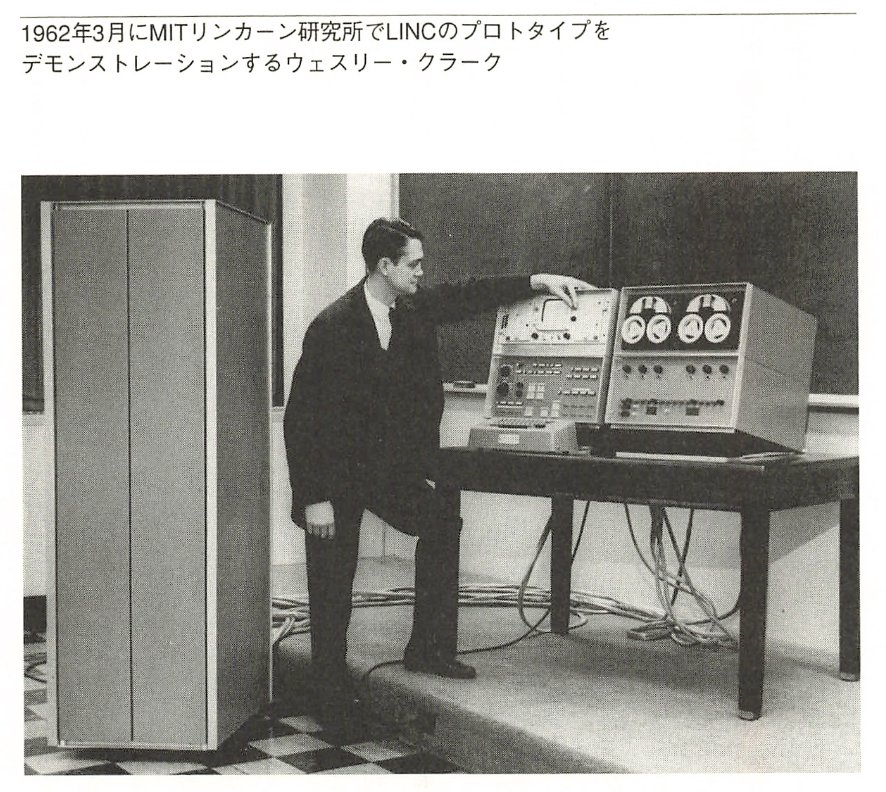

ウェスリー・クラークとLINC

1986年1月9日(木曜日)、及び10日(金曜日)、カリフォルニア州パロアルトにてPARC(ゼロックス社パロアルト研究所)設立15周年を記念しACM(Association for Computing Machinery = 計算機協会)の会議 「ワークステーション原典(A History of Personal Workstations)」が、PARC主催、ACM西海岸支部の後援により開かれた。登壇者はコンピュータの発展に個人的にどのように関わったのかを講演した。

講演

| 登壇者 | 紹介者 | 講演名 |

|---|---|---|

| ゴードン・ベル | アレン・ニューウェル | 基調講演 (パーソナル)ワークステーションの歴史について |

| ダグ・T・ロス | セヴェロ・オルンスタイン | 個人的に見たパーソナルワークステーション |

| J・C・R・リックライダー | アラン・パーリス | 初期の歴史に関する考察 |

| ローレンス・G・ロバーツ | フランク・クオ | アーパネットとコンピュータ・ネットワーク |

| グレン・J・カラー | チャールズ・アービー | 数学ラボ:物理学と社会科学のための新しい力 |

| ダグラス・エンゲルバート | チャールズ・アービー | 知識増大ワークショップ |

| アラン・ケイ | ジョン・ショッチ | ダイナブック その過去、現在、未来 |

| チャールズ・P・サッカー | エド・マクライト | パーソナル分散コンピューティング Altoとイーサネットハードウェア |

| バトラー・W・ランプソン | エド・マクライト | パーソナル分散コンピューティング Altoとイーサネットのソフトウェア |

| ウェスリー・A・クラーク | バート・サザーランド | 早すぎた小型コンピュータ「LINC」 |

| チャック・ハウス | ウォーレン・タイトルマン | ヒューレット・パッカード社とパーソナルコンピュータシステム |

| ジャン・R・シェルツ | ピーター・デニング | PROMIS技術の歴史 効率の良いヒューマンインターフェイス |

| ステュアート・K・カード トーマス・P・モーラン |

アレン・ニューウェル | ユーザー技術 「指示」から「熟慮」へ |

参加者たち

『ワークステーション原典』 - P.xxiii

10日 AM11:00に始まったウェスリー・クラークの講演『早すぎた小型コンピュータ「LINC」』が終わると、質疑応答が始まった。ロバート・テイラーがクラークに質問する。

● ボブ・テイラー

LINCであなたがやった2つのことについてお聞きしたいと思います. あなたはプロセッサか加算器の速度を制御するノブをとりつけましたね. ひょっとしたら,ノブを回してプロセッサのスピードを落とし,文字が,いやなんでもいいですが,何かがゆっくりと描かれていく過程を観察できたのかもしれないと思いました. まず,速度を変えられるようにした理由は何かということをお聞きしたいですね. 私自身は,これは面白いと思いますが.もう1つの質問は,LINCにスピーカーをつけたのはなぜかということです.たしか,スピーカーがついていて処理の状態がわかるようになっていたというお話が出てきましたね. ということは,ノブで機械の速度を変えると,その結果をスピーカーで聞くことができたことになります. こうした面白いことをしたのは,なぜなのでしょうか. いまの機械にこういう仕掛けがあれば楽しいでしょうね.● クラーク

答えはあなたがすでに言っていますよ. 面白いだろうなと考えたんです. 私は自分の機械には,すべてオーディオチャネルをつけました. LINCをスローダウンして,ビットの動きがオーディオレンジに入るようにするわけです. 今日のみなさんのお話でも触れられたように,複雑なシステムからフイードバックされる手がかりは,どんなものでもたいへん役に立ちます. もちろん,いま話しているのは,当時としては複雑な機械だったLINCのことです. これはいまから見れば玩具のようなもので,テープユニットを除けば,ケーブルで大きなノイズを出すことなどありませんでした. スピードコントロールは,命令サイクルが機械の中でどういう働きをするかを教えるうえでも,そして機械の猛烈な速度を印象づけるのにも役に立ちました. 我々の知覚というのは,非常に限定されたものです. 花が開花する様子を見るにはコマ落とし撮影の助けがいりますし,逆に非常に高速な動きも目が追いつきません. 我々の窓は10分の1秒から2,3分程度の非常に狭いものなのです. 素早い現象には目が追いつきませんし,ひどくゆっくりとした出来事には退屈してしまうわけです. だから,とくにコンピュータなど見たこともないような人たちに教えるときには,操作の説明に役に立つものなら何でも使ったほうがいいわけです.― ロバート・テイラー、ウェスリー・クラーク : 『ワークステーション原典』 - P.439

こんな文章で引用するには気が引けるメンツの本だったぜ。

まず、この「ワークステーション原典」という、しっくりこない和訳名の会議を紹介すると、「ワークステーション原典」は会議の名前でもあり、その書籍版の名前でもある。書籍版の編者はアデル・ゴールドバーグで、講演以外にも論文などの参考文献や資料を収録してくれている。

日本語版書籍は中古価格が高騰しているけど英語版ならACMのサイトから無料でダウンロードできる。

A History of Personal Workstations

又、会議は映像でも記録されていて、YouTubeにもCHM(Computer History Museum)が上げたものがある。

A History of Personal Workstations の講演プレイリスト

例えば、引用部分はここだ。

質問者のボブ・テイラーはロバート・テイラーのことで、IPTOとかPARC(パロアルト研究所)とかいろんな組織で管理職をしてた人だ。 ウェスリー・クラーク(英語版Wikipedia)は初期のコンピュータのTX-0、TX-2(英語版Wikipedia)、LINCの開発設計者で、PARCの顧問(コンサルタント)なども経験している。同じ名前の軍人がいたり、表記が「ウェスリー」と「ウェズリー」で揺れてたりで調べにくいが、コンピュータ史上、重要な人物だ。発音は「ウェスリー」が正しいっぽいので、この文章では「ウェスリー」で統一しているが、『ワークステーション原典』を含め、日本語資料では「ウェズリー」率が高いので注意。 Web上の日本語の記事だとそこそこの文字数のものではこの、『連載:インターネット・サイエンスの歴史人物館(6)ウェズリー・クラーク』というものしか俺は見つけられなかった。 ちょっと寂しいので、LINCとクラークは俺なりに(間違ってる部分があるかもしれないが)、アスタリスクの向こう側で紹介する。が、先に書いておくと『インターネットの思想史』が俺が読んだ中では最もウェスリー・クラークに詳しい文献だ。著者の喜多千草さんはウェスリー・クラークやロバート・テイラー、J・C・R・リックライダーら本人にインタビューしているので信憑性も高い。良い本だ。同著者の姉妹編『起源のインターネット』はクラークに注目した場合、登場数は減るし、被るエピソードも多い。PARCに興味のある人向き。

*

ウェスリー・クラークは1927年4月10日、アメリカ、コネチカット州生まれ。1947年にカリフォルニア大学バークレー校を物理学の学位で卒業。

1949年頃、物理学に大して興味がないことに気づき、Harvard Mark IIなどからコンピュータに興味を持つ。同時にSimon(1950)から、小さなコンピュータという考えを持ち、MIT リンカーン研究所のWhirlwindのスタッフ募集に応募し採用される。

いきなり脱線するが、アイヴァン・サザーランドとバート・サザーランドも高校時代にSimonに触れている。というか改良し、それらをきっかけにクロード・シャノンに会う。

1952年頃、クラークはWhirlwindの、コアメモリなどを使用した改良版に先立つテストマシンMTC(Memory Test Machine)の開発に携わる。MTCはWirlwindと同じくCRTを備えていた。クラークはベルモント・ファーリーと共にマシンの動作テストも兼ねたニューラルネットワークの実験をMTCで行った。この時、クラークは画像表示できるハイスペックマシンを連続で長時間使用するという経験をする。ファーリーは、訃報記事を参考にすれば、物理学専攻ながら、MTCでクラークと共に実験をしたあとNeurophysic(和訳名が分からないが、直訳で神経物理学)の教師、研究者となった人物だ。クラークはMTCの経験から、画像表示でき個人が対話的に使用できるコンピュータが重要、及び次のような考えを持つ。

私はこうした話合いで,今日まで私の規範となったコンピュータに対する基本的な取り組み方をベルモントから学んだ. コンピュータは道具だ,だから使い勝手は設計の最優先要素だ,大型機は大きな作業に,小型コンピュータは小さな作業に使えばよい,共有空間にいっしょにしまっておくよりも独立したパーソナルファイルのほうが安全だ,デジタルコンピュータはアナログ信号も扱えなければいけない,などなど.

― ウェスリー・クラーク : 『ワークステーション原典』 - P.397

その方針でTX-0を設計、1956に完成する。TX-0はその後、1958年にMITに移設され、その特性からハッカー文化に大きな影響を与える(このあたりは『ハッカーズ』を参照)。

大型メモリアレイの残り半分の完成が近づくにつれて,TX-0をどうするかを決めるときがやってきた. ビル・パピアンは,彼らの新しいトランジスタ式4Kメモリユニット(初期の真空管式のMTCユニットとほぼ同等の容量)に交換し,まるごとMITに移すべきだと提案した. こうすれば, ホワールウィンドとMTC以来,我々が築いてきた伝統とも言うべきリンカーンの研究の特質―初歩的な対話型コンピュータ利用―を,より多くの学生や研究者が体験する機会が増えるというわけだった.

― ウェスリー・クラーク : 『ワークステーション原典』 - P.399

MITのRLE(Research Laboratory of Electronics)でのTX-0の受け入れられ方はクラークの想定したものだった(引用文の続きに第一候補は別にあったとはあるが)。

TX-0が完成すると後継機TX-2を設計、1958年に完成。TX-2では、1963年アイヴァン・サザーランドがSketchpadを作成。

ところで、博士論文では、サザランドはどうしてこの研究を始めたのかを丁寧に説明している。それによると、まず、サザランドは六〇年の夏の終わりに、ジャック・ラッフェルからリンカーン研究所が先進的な画像表示装置をつかってコンピュータを「もっと近寄りやすく」したがっているらしいということを聞いた。そして、当時はリンカーン研究所からMIT本部キャンパスに移設されていたTX-0を使って画像表示装置とライトペンの使い方になれてみると、サザランドはこれで技術的な作図ができるようになったら素晴らしいと思いついたのである。そこで、六一年の四月の終わりになって、リンカーン研究所にいたウェスリー・クラークに研究の提案を持っていった。そこで、実はクラークは、もともとそのような使い道を考えてコンピュータをデザインしており、そんな提案を心待ちにしていたことを、初めて聞かされたのである。

― 喜多千草 : 『インターネットの思想史』 - P.159

11月27日(引用注:1956年),私はコンピュータセンターで「SLURP ――問題分析と解決のための実験的人間―― コンピュータシステム」と題した講演を行った[R561114]. その後のディスカッションでウェス・クラーク(当時,リンカーンでTX-0の仕事をしていた)が興味深い指摘をしている. 「画面上にスイッチをプログラムしてライトペンシル*1で操作でき,プログラマはこの方法で,スイッチのレイアウトなどの人間工学的処理をすべて同様に行うことができる[後にこれは「ライトボタン」と呼ばれるようになった(ロスとウォード 1961年, p.80)]. SLURPはすでに組み込まれているのだから,適切なプログラムを書くだけで,こうした操作を行えるようになる. ウェス・クラークが,ゲシュタルトプログラミング論文のコピーを何部か欲しいと言っているので,明日,TX-0に行くときに持っていく予定」.

*1 ほんとうは,ライトガンとかライトペンなのかもしれないが、原著者がこのように書いている。

― ダグラス・テイラー・ロス : 『ワークステーション原典』 - P.106

SketchpadもクラークのTX-2の設計ゆえのものだった。分かりにくいが「*1」の注釈は実際の本に書いてある文章。

クラークは1958年に神経活動の検査用コンピュータ、ARC(average response computer)を、その後、かなりシンプルなL-1(特殊プロジェクト用とのことだが、よくわからない)を設計。

こうした経緯で1961年、次のコンピュータの設計に取り掛かる。要件は

- 価格:25000ドル(ほぼ一人分の年間給与。部長レベルで決裁できる額)

- 研究者が部屋に置けるサイズ

- TX-0とARCの中間あたりの機能の汎用コンピュータ

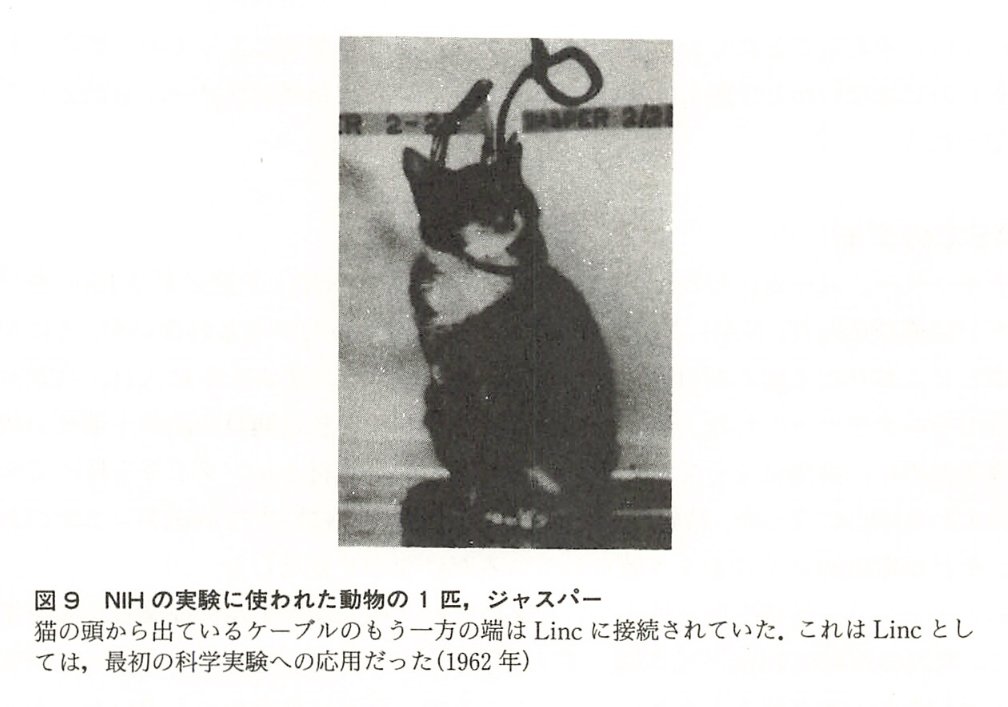

だ。これがLINCとなる。LINCは汎用機とはいえアナログ入出力などを特徴に、開発時から生物学方面での利用が前提とされていた。 その後、開発中にリンカーン研究所からの開発資金が途絶えたりしつつも1962年、なんとか完成する。価格は40000ドル台と予定を越えてしまった。50〜60台が作られた。

― 喜多千草 : 『インターネットの思想史』 - P.117

左の掃除道具入れみたいなラックが処理部分。

― ウェスリー・クラーク : 『ワークステーション原典』 - P.412

使われ方の例。

ジョン・C・リリーはLINCの購入者の一人。イルカの研究をする彼の元でカメラマンのバイトをしていたテッド・ネルソンはそこでLINCを見ている。

そこには、非常にめずらしい機器があった。ウェスリー・クラーク(七章および十章参照)が設計した、LINCというマイクロコンピュータのオリジナルである(ネルソンがそれを仕事で使うことはなかったが、その存在のおかげで、パーソナル・コンピュータのアイデアが道理にかなったものであるということは確信できた)。

― ハワード・ラインゴールド : 『新・思考のための道具』 - P.383

また、ラリー・テスラーもLINCに触れている

次の年には、バクテリアの遺伝物質の組織を解明して58年にノーベル生理学・医学賞を受けた同大の研究者ジョシュア・レーダーバーグのところで、プログラマーとして働くことになった。レーダーバーグのところで仕事をすることで、最初の「パーソナル」コンピュータとも言えるLINCというコンピュータを、早い時期から触る機会に恵まれた。

― ジョン・マルコフ : 『パソコン創世「第3の神話」: カウンターカルチャーが育んだ夢』 - P.173

テスラーは以前にレーダーバーグのところでLINCを使った経験から、システムを皆で共有することに疑問を感じ、パーソナル・コンピュータという言葉は使わなかったが、そうしたものの可能性を考え始めていた。

― ジョン・マルコフ : 『パソコン創世「第3の神話」: カウンターカルチャーが育んだ夢』 - P.190

それと、LINCはアラン・ケイを筆頭に世界最初のパーソナルコンピュータとよく呼ばれる。何を持って世界最初かはともかく、アラン・ケイのパーソナルコンピュータ観もLINCの影響を受けている。

最初のパーソナル・コンピュータ(ウェス・クラークが設計した、生物医学用のコンピュータ、LINC)も、そして、最初のパーソナル・ソフトウェア・システム(アイヴァン・サザーランドのスケッチ・パッド。これは、膨大な数のシングル・ユーザー用メインフレームで利用された)も、ともに一九六二年に生まれた。

― アラン・ケイ : 『アラン・ケイ』 - P.16

『あのころはどんな時代だったのだろうか?(What Was It Like Back Then ?)』より

TX-2の研究から本物のパーソナルコンピュータLINCが生まれた. 当時,個人で使っていたのはLGP30やG15だったが,最初のパーソナルコンピュータはどれかと聞かれれば,私ならLINCだと答える.

― ゴードン・ベル : 『ワークステーション原典』 - P.18

LINCはこのあたりにして。

その後クラークはPARCの顧問(定期訪問するコンサルタント的立場らしい)になる。話題としてはここまでにも、J・C・R・リックライダーとの関係や、多重シーケンスプログラム概念(multi-sequence program concept)の提唱、タイムシェアリングシステムでは対話的なコンピューティングはできないとの立場、などがあるが、細かくなるのでその後も含めて省く(『インターネットの思想史』読んで)。

最後に、間接的ながらARPANETにも関わっている。

ARPAネットは、時分割処理された大型汎用コンピュータをつなぐネットワークとして計画されたが、同時に興味深いことが起こっていた。このARPAネット計画の最初期、一九六七年春にミシガン大学でIPTOから助成をうけている研究グループの代表たちをあつめた会合が行われ、ネットワーク構築計画が発表された時のことである。実は、この会合に出席したほとんどの研究者たちは、乗り気なようすをみせなかった。実際のところ、彼らの管理するリソースを共有できたら素晴らしいと思っていたのは、助成するIPTO側ばかりで、それぞれの助成先で時分割処理システムを運用していた責任者たちは、ただでさえ少ないリソースに、他からも利用が割り込んでくることなど嫌だった。それに、もともと複雑きわまりない時分割処理システムが、さらにネットワークという難物を抱え込むのも面倒だったのは容易に想像できる。そうした冷淡な反応の会合からの帰り道のことであった。テイラーの運転する車に乗って空港に向かったロバーツに対して、なんと同乗していたウェスリー・クラークが助け船を出したのである。

もちろん、クラークは、サザランドの時代にIPTOの助成を受け始めたのであるから、リックライダー時代の最初の助成先に送られた「銀河間コンピュータネットワーク」メモの存在など知る由もなかった。ただ、クラークは、すでにサザランドからネットワーク構築の意義について聞かされていた記憶があり、ネットワークについては、人々の口の端にのぼっていることには以前から気付いていた。六七年のIPTOの会合でも、ネットワークのことなど初めて聞くという雰囲気はなかったと回想する。その上、クラーク自身は、リンカーン研究所時代にもSAGEをめぐってネットワーキングが問題になっていたことを覚えており、むしろ、テイラー時代のIPTOがネットワーク構築を持ち出したのは、背景にやはり何か軍事的目的でもあるのだろうと考えていたほどだった。

とにかく、時分割処理システムをつなぐネットワークをつくることが、リックライダーの夢だったとも知らず、クラークは窮地に追い込まれかけていた門下生ロバーツに、それぞれの時分割処理システムにネットワーク専用の小型コンピュータをつなぐことによって多くの問題が解決するという、発想のヒントを与えたのである。つまり、時分割処理の端末のひとつとして、小型コンピュータをつないで通信を担当させれば、同種の小型コンピュータのサブネットワークができる。それによって、それぞれ異なった環境をもつ時分割処理システムが通信を行う際の様々な互換性の問題も解消しやすくなるし、時分割処理システム自体の複雑さをさほど深刻にする心配もなくなるというわけである。この提案が突破口になって、ARPAネットは具体的に構築が可能になる目途がついた。小さなシステムにこだわり続けたクラークの面目躍如たるエピソードである。初期のARPAネット構築を可能にした、この小さなコンピュータは、IMP(Interface Message Processor)と呼ばれることになる。― 喜多千草 : 『インターネットの思想史』 - P.219

今、インターネットが民主的でなくなっていくのではないか、ひょっとして将来どこかの時点で中央集権的になったり小数の人々に牛耳られてしまうかもしれないと心配している人が多い。その心配はないと思う。セントラル・コントロールがなくてもパケットがネットワークを通れるようにするIMP、つまりインターフェース・メッセージ・プロセッサというアイデアを出した、ウェス・クラークのおかげでね。ラリー・口バーツほかは、ネブラスカにあるセントラル・コンピュータにARPAネットをコントロールさせようって話をしてた。IMPは、ネットワークのコントロールが一極に集中しにくくする。もしも一台のコンピュータにARPAネットをコントロールさせていたとしたら、今ごろはとっくに心配になっていたところだろう。パケット交換ネットワークによる単一アーキテクチャ基盤だから、インターネットはなかなか誰にもコントロールできない。ウェス・クラークのことをインターネットの産みの親と呼ぶ者は誰もいないだろうが、今その称号をほしがっている誰にも負けないくらいの権利が彼にはあるね。

― ロバート・テイラー : 『新・思考のための道具』 - P.424

とまぁ、ウェスリー・クラークはその後に与えている影響の大きい人物なのであった。

● ラリー・ロバーツ

ある人間が何かの分野を何日分,あるいは何年分変えたかという言い方をすると,ウェスの仕事は少なく見積もっても「15年人」分ぐらいには相当し,彼に影響を受けた機械と人間の数からして,第1位といえるでしょう. そういう私自身がやったことも,すべて彼に大きく影響を受けています. リンカーン研究所とMITの出身者は,初期のコアメモリの開発を含め,先行する研究に少なからず影響を受けていると思います. LINCを始めとする一群のコンピュータだけでなく,TX-0やTX-2も歴史の流れに多大な影響を与え,さらに,長いあいだIBMにすら影響を与え続けたのは間違いありません.― ラリー・ロバーツ : 『ワークステーション原典』 - P.445

スリットスキャン撮影とスナップショット

話を戻す。テイラーとクラークの引用で、俺が言いたかったのは......

何の話か忘れた人や、スクロールが面倒な人のためにもう一度引用する。

再掲

● ボブ・テイラー

LINCであなたがやった2つのことについてお聞きしたいと思います. あなたはプロセッサか加算器の速度を制御するノブをとりつけましたね. ひょっとしたら,ノブを回してプロセッサのスピードを落とし,文字が,いやなんでもいいですが,何かがゆっくりと描かれていく過程を観察できたのかもしれないと思いました. まず,速度を変えられるようにした理由は何かということをお聞きしたいですね. 私自身は,これは面白いと思いますが.もう1つの質問は,LINCにスピーカーをつけたのはなぜかということです. たしか,スピーカーがついていて処理の状態がわかるようになっていたというお話が出てきましたね. ということは,ノブで機械の速度を変えると,その結果をスピーカーで聞くことができたことになります. こうした面白いことをしたのは,なぜなのでしょうか. いまの機械にこういう仕掛けがあれば楽しいでしょうね.● クラーク

答えはあなたがすでに言っていますよ. 面白いだろうなと考えたんです. 私は自分の機械には,すべてオーディオチャネルをつけました. LINCをスローダウンして,ビットの動きがオーディオレンジに入るようにするわけです. 今日のみなさんのお話でも触れられたように,複雑なシステムからフイードバックされる手がかりは,どんなものでもたいへん役に立ちます. もちろん,いま話しているのは,当時としては複雑な機械だったLINCのことです. これはいまから見れば玩具のようなもので,テープユニットを除けば,ケーブルで大きなノイズを出すことなどありませんでした. スピードコントロールは,命令サイクルが機械の中でどういう働きをするかを教えるうえでも,そして機械の猛烈な速度を印象づけるのにも役に立ちました. 我々の知覚というのは,非常に限定されたものです. 花が開花する様子を見るにはコマ落とし撮影の助けがいりますし,逆に非常に高速な動きも目が追いつきません. 我々の窓は10分の1秒から2,3分程度の非常に狭いものなのです. 素早い現象には目が追いつきませんし,ひどくゆっくりとした出来事には退屈してしまうわけです. だから,とくにコンピュータなど見たこともないような人たちに教えるときには,操作の説明に役に立つものなら何でも使ったほうがいいわけです.― ロバート・テイラー、ウェスリー・クラーク : 『ワークステーション原典』 - P.439

あぁ、そうだ。この引用文には爆発力があると思うが、今回注目したいのは、コンピュータを使って現象を知覚の狭い窓に収める、という点だ。クラークはコンピュータを道具とした。俺が扱っている具体的な道具と現象を表にする。

| 道具 | 現象 |

|---|---|

| ファイルマネージャ | ファイルやディレクトリの状態 |

| SNS | 人々の発言 |

| ニュースサイト | 世の中の状況 |

道具はこの現象を適切に操作して知覚の狭い窓に収めてくれる必要がある。これが成されていれば、俺の生活はこれらに関して何一つ、ままならなさを感じることは無かっただろう。そして俺は現象を景色として、ファインダーと写真の観点から知覚しようとした。

再掲

| ファインダー | 写真 | |

|---|---|---|

| ファイルマネージャ | MacのFinder | Windowsのエクスプローラー |

| SNSのタイムライン | リアルタイム更新をオンにした状態 | リアルタイム更新をオフにした状態 |

| ニュースサイト | 新着順リスト | 一定期間内の重要度順リスト |

だが、ニュースサイトの、一定期間内の重要度順リストを写真としてどのように扱えばいいか悩んだ。そこでクラークの考え方を思い出した。遅すぎるものは速く、速すぎるものは遅くするのが道具だ。では、写真で一定期間内の出来事を一目で知りたければ? その一定期間、露光し続ければいい。写真にはシャッタースピードがある。つまり例えば、新聞はシャッタースピード1日、インターバル1日で社会の動きを写す連続写真だ。いいぞ、環世界へ持ち込め。

後日の報告によると,ウォルターも,科学者が顕微鏡のようにコンピュータを使えるようにする構想を持っていたという. すべては順調だった.

― LINC設計中のウェスリー・クラーク : 『ワークステーション原典』 - P.407

ファイルマネージャで言えば、Windowsのエクスプローラーはファイルを移動させていると、無いはずのものが見えたり、有るはずのものが見えない時がある。これはシャッタースピードが長いからだ(あるいは多重露光)。しかも撮影インターバルまでまちまちだ。そして更新ボタンで再撮影。 理想のファイルマネージャはシャッタースピードもインターバルもごく短期間のものだ。 一方、止まったタイムラインはインターバル停止中だ。スナップショットは、これ以降シャッタースピードとインターバルの属性を持つことにしよう。

写真の列はうまく例えられている気がする。そのままファインダーの列も撮影の例えで置き換えられるかもしれない。 そもそも、ファインダーには今しか見えないが、タイムラインには過去の投稿も映ってるから、あまり正確に例えられていたわけでもない。 やってみよう。俺は物事に連続性を探す人間だ。

MacのFinder、これはシャッタースピードとインターバルが短い、ディレクトリの状態の写真でいいだろう。リアルタイム更新のタイムライン、リアルタイムなのだからインターバルは短い。だが、シャッタースピードは長い。これはニュースの新着順リストも同じだ。タイムラインには投稿が、今から過去へ長い巻物のように並んでいる。1枚の写真のように......

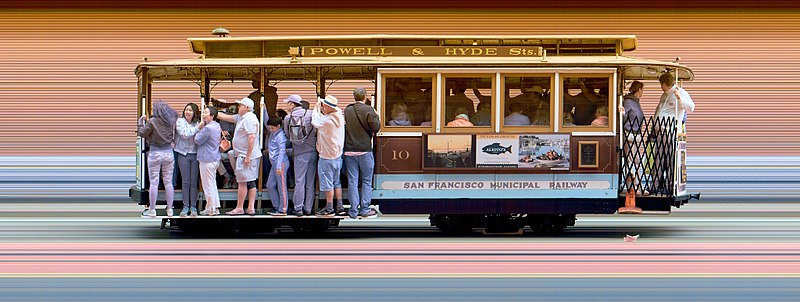

―― スリットスキャン撮影だ

Dllu, Strip photo of San Francisco Cable Car 10, CC BY-SA 4.0

スリットスキャン撮影はフィルムカメラで説明すると、シャッターは開放状態でフィルムを巻き上げながら細いスリットを通った外光だけを露光させる撮影方法だ。わかりにくければ、下の動画を参考にしてくれ。 呼び名が錯綜しており、スリット写真、Slit photography、Strip photography、Slit-scan photography、Photo finish(写真判定)などとも言われる。

British PatheのPhoto Finish解説動画

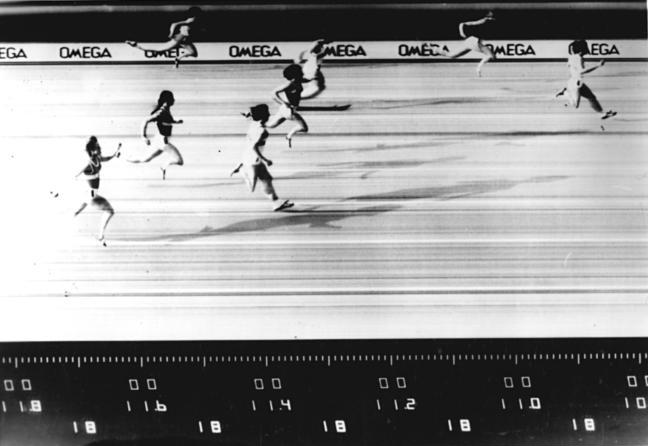

この動画でもそうだが、レースのゴール判定によく使われる。

Bundesarchiv, Bild 183-S0702-0019 / CC-BY-SA 3.0, Bundesarchiv Bild 183-S0702-0019, 100m-Weltrekordlauf Marlies Oelsner, Zielfoto, CC BY-SA 3.0 DE

ちなみに、上の写真でOMEGAという広告がなぜ横に伸びていないのかというと、フィルムの巻取り速度に合わせて回転をする広告を、スリットに収まるエリアに置いているから。広告は常に混乱させる。下の動画の00:48に写っている。すると01:05みたく撮れる。

パノラマ写真も同じ原理のものが多い。デジカメやスマホにもある、左右なりに振って撮るやつね。で、歩く犬の胴が伸びたりする。あれはスリットスキャン撮影の被写体じゃなくてカメラが動く版だ。タイムラインは今という、細いスリットを通過したものだけが写し出される写真だ。胴の長い犬のように、タイムラインのHappy New Year!は24時間続く。

一旦、「スリットスキャン撮影」と「普通の撮影」で表を作ってみよう

| 道具 | スリットスキャン撮影 | 普通の撮影 |

|---|---|---|

| ファイルマネージャ | ? | MacのFinder/Windowのエクスプローラー |

| SNS | リアルタイム更新をオンにしたタイムライン | リアルタイム更新をオフにしたタイムライン |

| ニュースサイト | 新着順リスト | 一定期間内の重要度順リスト |

困った。ファイルマネージャのスリットスキャン撮影が埋まらない。それと、SNSの普通の撮影も違和感がある。タイムラインの写真なのか。何かおかしい。SNSとニュースサイトは類似性があることを考えれば、探せば似たものがありそうだ。俺はしばらく考え、表を作り直した。

| 道具 | スリットスキャン撮影 | 長時間露光撮影 |

|---|---|---|

| ファイルマネージャ | 最近使ったファイル | よく使うファイル |

| SNS | タイムライン | おすすめ欄、話題のツイート |

| ニュースサイト | 新着順リスト | 一定期間内の重要度順リスト、アクセスランキング |

| クソ |

|---|

| Windowsのエクスプローラー |

SNSの行はマイナーなソフトウェアで説明しても分かりにくいので、メジャーなものとして極力、Twitterの用語を使うことにする。また、普通の撮影は、ある程度の時間の幅を持つものに統一して長時間露光撮影に置き換えた。

うーむ…、悪くない表だが何か違う。確かに、内部構造的にはそうなのかもしれないが、本題からそれている気がする。 俺は正気を保ち、無駄を省き、不必要に世情に振り回されない静かな生活がしたいだけだ。タイパでコスパなミニマリストの高QOLな丁寧な暮らしだ。 Finderとエクスプローラーの違いは消えた。長時間露光の列が静かな生活につながるとも思えない。Twitterのおすすめ欄や、話題のツイートなんて見たこと無いし見たくもない。あんなもの掲示板の勢いランキングだ。コロコロと変わり、定期チェックを促し、PVを上げ、離脱を妨げ、知能が下がり、最後はカルトや陰謀論にはまる。ニュースサイトのアクセスランキングも近い。丁寧な暮らしに話題のツイートがあるものか。

この表からは静かな生活が浮き上がってこなかった。ひとまず俺は、表に背を向け、霧の中に消えたFinderの居場所を探した。たった今気づいた、ツリーやカラム表示への重い思い。

すると、濃いもやの中から、ダジャレ好きな、要はバランスおじさんが現れた。

視覚的なもの、聴覚的なもの

現れたのはマーシャル・マクルーハンだった。マクルーハンはメディア論を分かりにくい表現で色々語った人だ。マクルーハンの言うメディアは、人間の身体機能を拡張するもののことで、道具のことだと思っていい。電話は口と耳を、望遠鏡は目を、テーブルナイフは歯を拡張する。そんな感じだ。

しかしながら、ギーディオンは機械化の現代史だけではなく、十九世紀において西欧人が、機械に人間や動物の身体機能を果させていった過程を、ことこまかく追うことにも興味を示すのだ。

人間や動物の動きに関する七〇年代におこなわれた著名な一連の研究において、エドワード・マイプリッジは三〇個のカメラを十二インチの間隔でならべ、動く被写体が乾板の前を通過した瞬間に電磁気によって自動的にシャッターが開く装置をもちいた。……それぞれの写真は、カメラによって連続する運動から切り離され、瞬間的静止状態でとらえられた被写体をしめしていた(一〇七頁)。

つまり、被写体は有機的、もしくは同時的形式から、静的もしくは絵画的様式へと翻訳されたのであった。こうしたひと続きの静的もしくは絵画的空間を適当な速度で回転させることによって、有機的全体性の錯覚、もしくは空間どうしの相互作用が生れる。かくて車輪〔回転装置〕は結局は機械からわれわれの文化をひき離し、われわれがもとの有機的運動をとりもどす手段となる。しかしそれには電気が必要で、電気と車輪を組み合わせることで車輪は再び動物の形態と融合することができたのである。

― マーシャル・マクルーハン : 『グーテンベルクの銀河系 活字人間の形成』 - P.71

おぉ、回りくどいがクラークっぽい。メディア(道具)によって動物の形態と融合する(知覚の狭い窓に収める)。参考になりそうだ。もっと教えてくれ。

言語は、経験を備蓄するのみならず、経験を一つの形式から他の形式へと翻訳するという意味でメタファーであるといえよう。貨幣も、技術と労働とを備蓄するだけではなく、一つの技術を他の技術へと翻訳するという点でやはりラショナルメタファーである。ところでこの交換と翻訳の原理、つまりメタファーの大本はわれわれのなかにある合理的な力、すべての感覚を相互に翻訳しあう力のなかに内在しているのであり、われわれが刻一刻生きている間にもこの感覚の相互翻訳という作業が行われているのである。しかしながら、車であろうが、文字であろうが、ラジオであろうが、身体の特定の機能を拡張するために開発された技術に対してわれわれが支払わなければならない代価がある。それは、これらの感覚の大規模な〈拡張〉は〈閉じられた〉系を作りあげる、という点である。もともとわれわれひとりひとりが所有するそれぞれの感覚機能は閉じられた系ではありえない。なぜならばわれわれの感覚系統は、われわれが意識、つまり共有知識(con-sciousness)と呼ぶ経験のなかで、相互翻訳を無限にくりかえすからである。それに比べ、われわれの感覚の拡張である道具、テクノロジーは、昔から今日に至るまで相互影響もしくはそれによる集団意識の達成を不可能にするような閉じられた系であった。ところが今日の電気時代においては、技術開発から生れた機器の間に存在する共存状態がもつまさに瞬間的な性格〔つまり、音声、画像など異なる領域のものが同時的に共存するということ〕が、人類の歴史において未だかつてなかったような危機を作り出している、といえよう。技術によって拡張されたわれわれの身体の働きや感覚が、今日ではすでに連続した単一の経験領域を構成している以上、そうした技術の諸領域も身体感覚同様に単一の集団意識を必要としているわけである。すなわち、それらにも個人の感覚領域同様に相互作用が必至で、そのため〈合理的〉な共存を可能にするような相互比率が要求されるのである〔なぜならば合理(rational)とは適正な比率、割当(ratio, ration)にかかわるものだから〕。われわれの技術が車とか文字とか貨幣とかのように移動速度の遅いものであるかぎりは、それぞれの技術が独立した閉じた系であっても、社会もわれわれの身体もそれを許容できよう。ところが視覚、聴覚、運動などが瞬間的に伝達されてしまい、それが世界的規模で行われるとあっては事情が全く変ってくる。われわれの身体機能の拡張である技術間で行われる相互作用が、技術全体のなかで相互比率をもつということは今や不可欠なことであり、それは、その昔個人的理性を保つために「明智」の名で呼ばれていた五感どうしの相互比率・均衡が必要とされたのと全く変らない。

― マーシャル・マクルーハン : 『グーテンベルクの銀河系 活字人間の形成』 - P.8

もっととは言ったが長すぎる。しかも分からん。謎の危機感も感じているようだが、それも分からん。俺はFinderの居場所が知りたいだけだ。

ユークリッド幾何学が明示した視覚的な空間は、線状性、連結性、同質性 homogeneousness、静止という基礎的な特徴をもっている。 これらの諸特徴は、他のいかなる感覚にも見られない。他方、聴覚的な空間は、焦点と中心が同時並存的にどこにでもあり、周縁がどこにもないという特徴を持っている。

― マーシャル・マクルーハン : 『グローバル・ヴィレッジ 21世紀の生とメディアの転換』 - P.90

ちょっと待ってくれ。いまだ、よく分からない部分が多いが、視覚的と聴覚的という認識方法の分け方を教えてくれてるんだな。確かに、視覚だけなら静かな生活どころか無音だぜ。

Finderのツリーやカラム表示はどっちだ。本質的にはファイルを木構造上の位置で把握する操作方法だ。となると視覚的空間っぽい。そう考えるとツリーやカラム表示は写真で言えば衛星写真が近いように思う。ルートディレクトリでのtreeコマンドが衛星写真だ。サブディレクトリではその部分拡大だ。悪く無さそうだ。Finderはリアルタイム(シャッタースピードもインターバルも短い)に反映されるが、カメラの仕組みにばかり注目していていはいけなかったんだな。そりゃそうだ撮影位置ってものがある。ありがとう、おかげでツリーやカラム表示の居場所が分かったぜ。

衛星写真てのは撮影位置だけの話だから、直交性は崩れるかもしれないが表にしてみよう。

| 道具 | スリットスキャン撮影 | 長時間露光撮影 | 衛星写真 |

|---|---|---|---|

| ファイルマネージャ | 最近使ったファイル | よく使うファイル | ツリーやカラム表示 |

| SNS | タイムライン | おすすめ欄、話題のツイート | ? |

| ニュースサイト | 新着順リスト | 一定期間内の重要度順リスト、アクセスランキング | ? |

ツリーやカラム表示は埋まったが、「?」が2つ増えてしまった。だが俺には分かる。ここを埋めるのはそんなに難しくはないはずだ。位置での分類が増えたことで分かった。LATCHを使えばいい。

LATCH

情報を組織化する方法の数には限りがある。情報を組織化できる基準は、①カテゴリー、②時間、③位置、④アルファベット、⑤連続量、の五つだけである。これらの基準は、ほとんどあらゆるもの――個人のファイルキャビネットから多国籍企業の情報整理活動にいたるまで――に適用できる。これらの情報の枠組みのうえに、年次報告書、本、会話、展示、ディレクトリ、大会、はては倉庫といったものまでが、整えられていく。

― リチャード・ソール・ワーマン : 『情報選択の時代』 - P.66

「五つだけ」というのは根拠が分からないからあまり過信できないが、これが役立つことは経験的に知っている。 説明が遅れたが引用文の著者、リチャード・ソール・ワーマンは建築家であり、情報をわかりやすく表現する仕事で有名だ。イエローページ(電話帳)の構成とかね。情報アーキテクチャという言葉を作ったりTEDの創立者でもある。 この引用で連続量と言っているものを、後にワーマンは語呂を考えてヒエラルキーと言い変える。それで、頭文字からLATCHだ。

| L | Location | 位置 |

| A | Alphabet | アルファベット |

| T | Time | 時間 |

| C | Category | カテゴリー |

| H | Hierarchy | ヒエラルキー(連続量) |

考え方の具体例を挙げてみると、

イエローページ・ディレクトリ

このディレクトリは「カテゴリー」によって組織化され、「アルファベット」順に並べられている。「カテゴリー」の内部ではさらに「アルファベット」順にリストアップされている。たとえば、Aで始まる言葉のなかの「Attorney(弁護士)」の見出しの下に、弁護士たちの名前が「アルファベット」順にリストアップされている。― リチャード・ソール・ワーマン : 『情報選択の時代』 - P.69

ステート・オブ・ザ・ワールド・アトラス

関連した地図(「位置」)とチャート(「連続量」) を添えて、特定のトピックスにしたがってページが構成される。― リチャード・ソール・ワーマン : 『情報選択の時代』 - P.70

『ステート・オブ・ザ・ワールド・アトラス』はビジュアル地理データ本ね。

病院の救急治療室

救急治療室は通常、重要度または必要性の高さという「連続量」によって組織化される。患者や医者の近くにもっとも頻繁に必要になるものが配置される。― リチャード・ソール・ワーマン : 『情報選択の時代』 - P.70

ということだ。こういった観点で情報を扱うと、わかりやすく整理できるし、

― リチャード・ソール・ワーマン : 『情報選択の時代』 - P.305

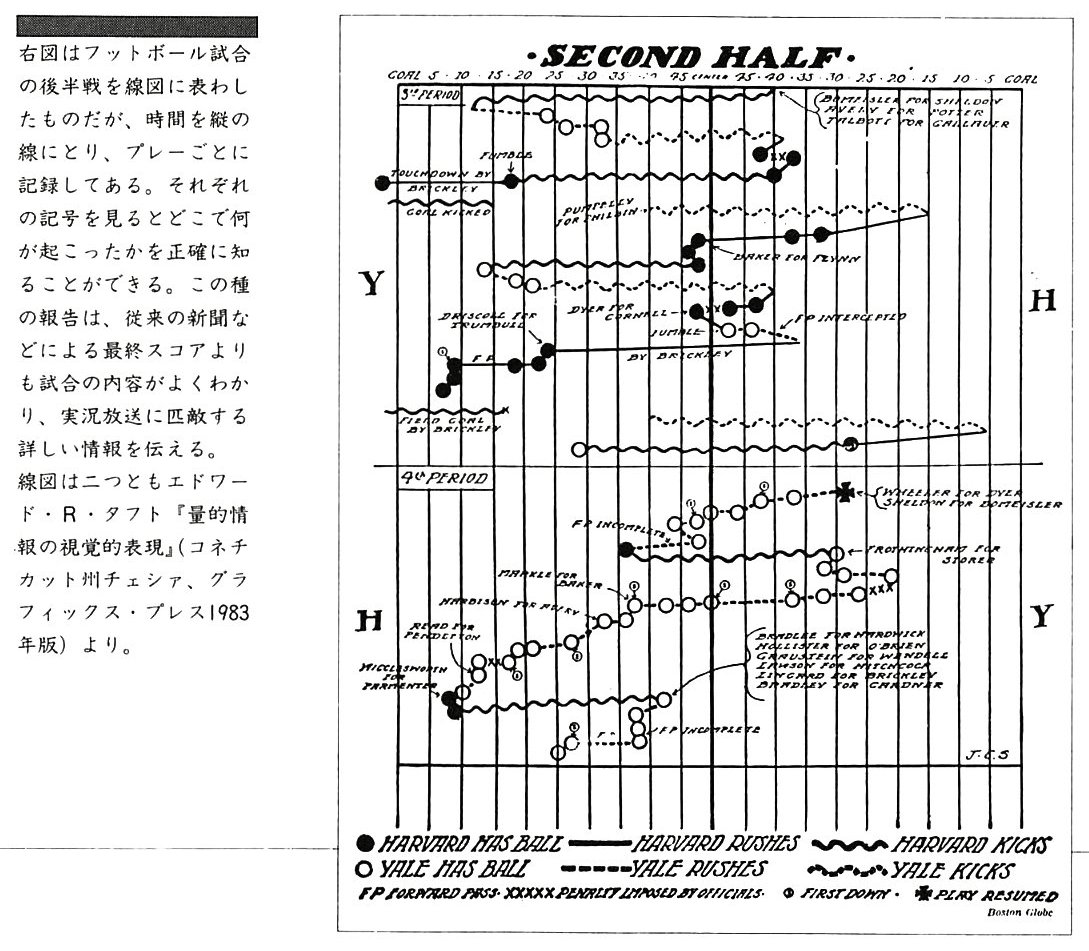

こういった、合わせ技的なものも場合によっては生まれうるんじゃない?って考え方だ。もっとも、この2つの図はワーマンとは関係なく作られたものだけど。

LATCHは情報を整理する場面でなくても、身近なものに当てはめてみるだけで、そのものが違って見えてきたりして楽しい概念だ。 特にソフトウェアの場合LATCH、5つ全ての側面から情報にアクセスできるように試みられていることが多い。試しに写真管理ソフトに当てはめてみると

| 道具 | Location | Alphabet | Time | Category | Hierarchy |

|---|---|---|---|---|---|

| 写真管理ソフト | 撮影位置情報からの地図上表示 | ファイル名、AIによるキーワード検索 | 撮影時刻順表示 | アルバム分け、AIによる人物判定 | データサイズや連続量を持つメタデータでのソート |

こんな感じになると思う。早速、ファイルマネージャ、SNS、ニュースサイトを当てはめてみる。ついでに今まで使ってきた撮影方法の例えも道具をカメラ、対象を光景として、表に入れた。

| 道具 | Location | Alphabet | Time | Category | Hierarchy |

|---|---|---|---|---|---|

| カメラ | 衛星写真 | 光景を言語化するカメラ | スリットスキャン撮影 | 偏光フィルター、赤外線カメラ | 長時間露光撮影 |

| ファイルマネージャ | ツリーやカラム表示 | 文字列検索 | 最近使ったファイル | ファイル形式、ラベル(Mac)、フォルダ分け | よく使うファイル |

| SNS | 位置情報SNS | 文字列検索 | タイムライン | コミュニティ機能、ハッシュタグ | おすすめ欄、話題のツイート |

| ニュースサイト | 地域ごとに分けられたニュース欄 | 文字列検索 | 新着順リスト | カテゴリーごとに分けられたニュース欄、タグ付け | 一定期間内の重要度順リスト、アクセスランキング |

ややこしくなってきた。いくつか説明が必要だろう。

そもそもの本題ではないのだが、カメラから。一般的にAlphabetはABC順や50音順の表現のことなんだが、意味を広く取って文字列(言語表現)とした。それで、カメラのAlphabetには光景を言語化するものを当てた。Seeing AI(動画)などのことだ。カテゴリーは特定の何かを浮かびあがらせるものを入れた。被写界深度を浅くして、フォーカスによって近景、遠景を切り出す方法なども当てはまるだろう。ヒエラルキー(連続量)は、光量や波長といった連続量なら普通のカメラでも記録するものだが、ここでは他の行のものに合わせて時間を伴う長時間露光撮影そのままとした。

本題のファイルマネージャ、SNS、ニュースサイト。Alphabetの列はカメラと同じく文字列を扱う検索とした。次に、SNSのLocation。Twitterでもツイートに位置情報を付けられるが、みんな使わないし、地図表示されないので入れなかった。東日本大震災ツイートマッピングのようなものが理想だ。なので位置情報SNS(よく知らないがFoursquareとか聞いたことはある)を入れた。技術的にはたいていのSNSがスマホのGPS機能を使って投稿と投稿場所を紐付けられるんだろうが、プライバシーやセキュリティ事故の観点から無いのだろう。無くていい。

SNSのCategoryは、Twitterで言えば、使った試しのないコミュニティ機能が当てはまる。他にもハッシュタグや検索時の言語フィルター(lang:jaとか)、メディアフィルターも当てはまるとおもう。Twitterを優先したが本来、Redditのsubredditなどのが適切だと思う。加えて言えばsubredditの各投稿の中でコメントは、Upvote/Downvote(連続量)を基準に並び、時系列順に階層が深まり、話題(カテゴリー)ごとに分岐する。良いね。

......この表もなかなか良いな。だが、それで満足していてはだめだ。俺はモーニングルーティーン動画が高評価祭りになるような生活を目指しているんだ。この表の機能をどう使い分ければいいんだ。位置情報SNSなんて使う気はないぞ。Alphabetなんて全部文字列検索だ。確かに文字列検索はSNSの中ではかなり静かかもしれない。実際、Twitterの検索結果のページをブックマークして時々見ている。ノイズになるアカウントや言い回しは除外すればいい。だが文字列が一致する必要があるし、前もって興味のある物事しかひっかからない。これはニュースサイトではなおさら問題だ。前もって知ってることなどニュースじゃない。知りたいのは知らないことだ。ではSNSのタイムラインとニュースの新着順リストを使うのか? どちらも結構うるさく思う。Twitterのおすすめ欄と話題のツイート、ニュースサイトのアクセスランキングも静かな生活から遠い。コミュニティ機能も使わない。残った、地域とカテゴリーごとに分けられたニュース欄と一定期間内の重要度順リストだけで過ごせってことか。バランス(比率)って何だ? どういうことだ。どうしたらいいんだ。

俺は再びマクルーハンへ戻った。

ドゥームズデイ

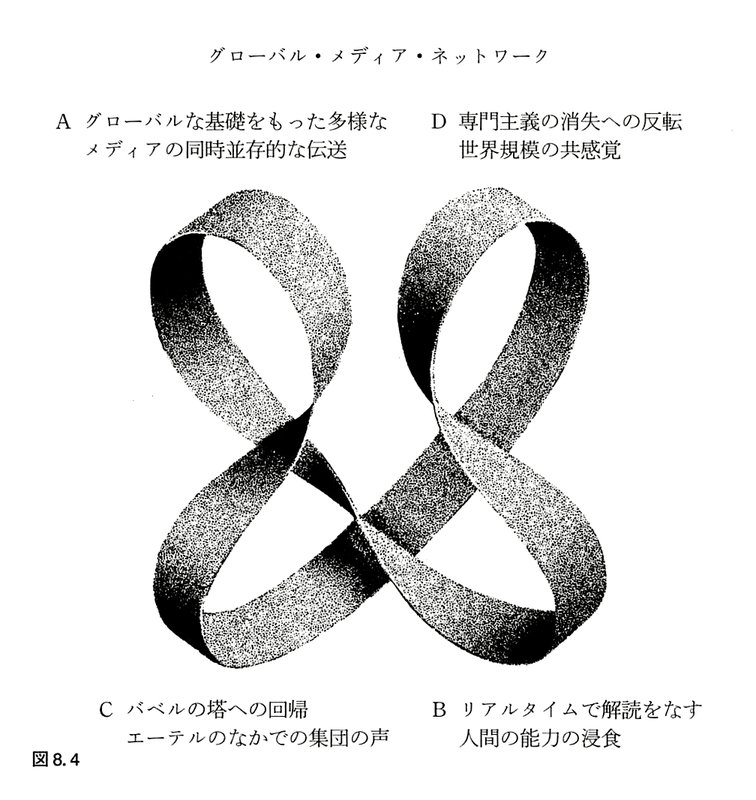

歴史的に電信と電話に集約される電線でむすばれた社会は、1900年代以来、長距離ラジオ、マイクロウェイヴ、そして衛星の無線電波の天蓋によって徐々に包まれるにいたった。同軸ケイブルは廃れてしまった。真に聴覚的なオープン・ワイアレス送信は、集団の声である。衛星メディアの環境が最終的にその位置を定めるとき、 ソフトウェアが左脳から右脳へ、視覚的なものから聴覚的なものへの移行を命ずることになるだろう。 この聴覚的なものは、 インターラクティヴな様式の基本的性質をそなえているのである。世界の出来事について、脱中心化が進んで多様性と断片化がきわ立つことになるだろう。だが同時に、伝送の速度が人間の解読能力では手に負えないものになるだろう。その結果、専門主義は大衆的な規模での集団的な役割遂行に道を譲るだろう(図8.4参照)。― マーシャル・マクルーハン : 『グローバル・ヴィレッジ 21世紀の生とメディアの転換』 - P.174

まず、図8.4のリボンみたいなのは、マクルーハンが作った、テトラッド(英語版Wikipedia)っていうメディアの理解を助けるパターン図。図8.4はそこに「グローバル・メディア・ネットワーク」を当てはめたものだ。1970年代の記述なので今で言うインターネットだと思えばいいだろう。四隅のABCDは

| A | B | C | D |

|---|---|---|---|

| 増強(図) | 廃退(地) | 回復(図) | 反転(地) |

って関係にあるものなんだが、正直よくわからん。つまるところどうなるってことだ。めんどくさいが、俺の表に当てはめてみるか。

前回の表からSNSとニュースサイトの行を抜き出したもの

| 道具 | Location | Alphabet | Time | Category | Hierarchy |

|---|---|---|---|---|---|

| SNS | 位置情報SNS | 文字列検索 | タイムライン | コミュニティ機能、ハッシュタグ | おすすめ欄、話題のツイート |

| ニュースサイト | 地域ごとに分けられたニュース欄 | 文字列検索 | 新着順リスト | カテゴリーごとに分けられたニュース欄、タグ付け | 一定期間内の重要度順リスト、アクセスランキング |

Location、Time、Categoryの列は、捌ききれなくなったとき、話題の度合いやアクセス数などでフィルターを掛ける。

Alphabetの列の文字列検索も、Twitterの検索で言えば、絞り込んだ上で数が多い場合はmin_faves:みたいなものを使う。そういうことだな。

電子的テクノロジーを中心とした新たな聴覚的空間は、過去全体に対する同時並存的な接近手段を提供する。すでにふれた部族時代の人間と同様に、そこには歴史はない。すべては、 この世の事柄が控え目に神話的なものへと変換される現在のなかにある。

― マーシャル・マクルーハン : 『グローバル・ヴィレッジ 21世紀の生とメディアの転換』 - P.39

Hierarchyの列。Twitterのおすすめ欄は一応、専門主義(専門家 = イーロン・マスク)だろう。だから、ニュースサイトの一定期間内の重要度順リスト(専門家 = ニュースサイト管理人)と共に、話題のツイートとアクセスランキングに道を譲る。 話題のツイートとアクセスランキングはそのまま残る。

なんてことだ。つまり、いずれ人類は実質、勢いランキングをベースに生活するのか。「大衆的な規模での集団的な役割遂行」。ただの空気じゃないか。人類が雰囲気で人類をやる時代も近い。これもう、静かな生活の話ってレベルじゃないぞ。もともと、俺はARグラスにSNSやニュースサイトが常駐する未来が怖かった。それがタイムラインであれ、話題の投稿や記事であれだ。常駐ゆえ、投稿データは増え、生活はネットに溶け込み、思考時間の短い、反射的な活動が増える。そこに来てこれだ。空気、晒し、炎上の力を相互に向け合う悪事の抑止時代だ。しかし完璧な人間などいない。ある日、人類は連鎖的に炎上し、ほぼ滅亡。数少ない生き残った人々は吹っ切れた顔で言う。

「人生は祭りだ、共に生きよう」 ― from 『発火½』

勢いランキングに、人類が蹂躙される未来なんて嫌だ!

―― 審判の日だ!! 審判の日がやってくるぞ!!

こどおじ部屋で一人叫びながら、俺は人類救済のヒントを求め、OCRを掛けて自炊したマクルーハンの本を様々なキーワードで検索した(『メディア論』は読んでないので外した)。

聴覚的な空間構造と視覚的な空間溝造は、歴史と永遠性のように共約不可能に思われるだろうが、同時に、アートと科学、または二重文化のように、相補的とも見なされうるのである。

― マーシャル・マクルーハン : 『グローバル・ヴィレッジ 21世紀の生とメディアの転換』 - P.79

希望はありそうだ。タバコを吸ったら、気分も落ち着いてきた。

―― この文章に引用が多いのも、電子書籍という検索できるメディアの特性だ。だが、あまり良いこととは言えないかもな

そんなことを考えながら、検索を続ける。

どのような比喩を用いようが、人間が、自分の内なる本質を知らず知らずのうちに、感覚のたんなる技術的延長によって変えられたまま生き続けるなんて不条理ではないか。感覚の外化によってもたらされたわれわれのなかの感覚比における変化は、どうすることもできず、ただ手をつかれているしかないほどの状況ではないのだ。電子計算機はいまやあらゆる種類の感覚比を自由にプログラムできるようになっている。こうした電子計算機を用いれば、たとえばテレビによって作り出される新しい感覚比率が結果的にもたらすもの、つまりこれからの芸術や科学が生み出されるための文化上の基礎前提も予知できるというものだ。

― マーシャル・マクルーハン : 『グーテンベルクの銀河系 活字人間の形成』 - P.278

だから、どうやって。具体的に言ってくれ。勢いランキングという聴覚的なものに寄りすぎない方法。バランスを取る方法が何かあるはずだ。

秩序化をなす左脳の能力は、量的な(時間的順序をもつ通時的な)ものである。すなわち、意味をなすヒエラルキーの媒介枠組のなかで、読み、書き、名づけることにほかならない。右脳は質的な(共時的な)ものであり、空間的一触覚的なもの、音楽的なもの、聴覚的なものの源泉にほかならない。これら二つの脳の機能が稀にしかない真のバランスにあるときには、「全体包括的な意識」が帰結する。真の意識は、つねに通時的性格と共時的性格とをもっている。脳のなかの脳梁 corpus callosum は、潜在的には、二つの脳のあいだでラベリングとイメージ形成を、健全に相互交換することを促進できる。西洋的世界、 とりわけヨーロッパとアメリカでは、右脳的認識よりも左脳的思考が強調される。わたしたちは、イヌイットのような、その逆が真実である諸文化が存在することを自覚すべきである。

― マーシャル・マクルーハン : 『グローバル・ヴィレッジ 21世紀の生とメディアの転換』 - P.83

右脳左脳はともかく、視覚的と聴覚的の特徴はなんとなく分かった。

視覚的なものの筆頭はたぶん文字列検索だ。だがSNSとニュースサイトで文字列検索はあまり役立たない。次が時間だ。視覚的なものは通時的。タイムラインだ。タイムラインは誰にとっても同じ基準だ。イーロン・マスクにもタイムライン(時系列)自体は変えられない。それと、今までタイムラインににうるささを感じると書いてきたが、そう感じた瞬間が「人間の読解能力では手に負えない」状態になった瞬間だとも思える。俺は過去のタイムラインをうるさく感じたことはない。だからリアルタイム更新を止めたくなる。

聴覚的なものの筆頭はたぶん勢いランキングだろう。SNSでは話題のツイート、ニュースサイトではアクセスランキングだ。一定期間内の重要度順リストは、そのリストを専門家が単一の視点で作成しているからまだ視覚寄りだ。それがアクセス数を稼ぐことを基準に作られていたら話は変わってくるが、それは単に「今、アクセス数を稼げそうな記事リスト」と考える。ちょっと補足するが、引用にもあるが本来ヒエラルキーや連続量は同じ単位で比較できるものだから視覚的なものだ。例えば「SNSの『人間失格』に関する投稿を、投稿者の年齢ごとに分ける」だとか「窃盗事件の記事を被害額順に並べる」。これはたぶん視覚的だろう。だが、ある瞬間のアクセス数順というのは、マクルーハンが同じ引用で聴覚的なものの特徴としている共時的なものに当てはまる。こちらの度合いのが大きいと思う。同時に喋る中で声のでかい意見が通ってるだけだ。

印刷はそれがもつ画一性、反復可能性、広い流布範囲によってすべてのものに生命と名声とを甦らせるのだ。愚鈍な頭脳によって退屈な話題に与えられた気の抜けた生命も、印刷によってきちんとした形式を与えられて世に広くゆきわたる。読者たちもそのうぬぼれにかけては著者たちにまさるとも劣らないので、自分の姿が集団のなかにそのまま映し出されているのを眺めたいばかりに、どんな無能な作者にも、増え続ける読者集団にふさわしいやり方で、大いに頑張ってもらおうということになる。「野次馬的興味」本位の新聞こそ、この集団力学が創り出した最終産物といいえよう。

― マーシャル・マクルーハン : 『グーテンベルクの銀河系 活字人間の形成』 - P.393

W・A・スウォンバーグによるハースト伝『市民ハースト』の書評をのせた「ニューヨークタイムズ」(一九六一年九月十日号)は、その書評の見出しを「新聞の見出しに金切り声を出させた男」としたのであった。

― マーシャル・マクルーハン : 『グーテンベルクの銀河系 活字人間の形成』 - P.301

専門家による順序付けはいずれ情報を捌ききれなくなる。ニュースサイトにはまだあるが、SNSには実際のところ胡散臭いアルゴリズムのもの(Twitterのおすすめ欄)しかない。 地域や、カテゴリーごとに分けられた記事や投稿は、その広さ次第では、専門家や個人にも捌くことができるかもしれない。だが、そこに興味があるか無いかとは別の話だし、全体にとっての地域やカテゴリーを知る者はいなくなるだろう。

今日の科学はひとつの視点にむけられて努力をつみ重ねたりはしない。むしろいかにして視点を持たないかに努める。それは閉じられた系と透視図の方法ではなく、開かれた「場」と判断停止の方法である。情報が同時的に拡散し、人間の全面的な相互依存をつくりだす電子時代にあっては、こうした方法のみが唯一の成立可能な方法となる。

― マーシャル・マクルーハン : 『グーテンベルクの銀河系 活字人間の形成』 - P.420

うおぉー。人類は滅亡する! 人類は滅亡する! タバコはどこだ!

スゥー...... もう冷静です。

とりあえず、1980年の年末に死んだマクルーハンを読んで、答えがそのまま書いてあるなんてことは無さそうだ。 そもそもマクルーハンは示唆には役立つが、説明にはあまり使えない。よく分からない部分も多いし、そこまで強度のある言説ではない。 十分参考になった。一旦、自分で考えよう。

再掲

| 道具 | Location | Alphabet | Time | Category | Hierarchy |

|---|---|---|---|---|---|

| カメラ | 衛星写真 | 光景を言語化するカメラ | スリットスキャン撮影 | 偏光フィルター、赤外線カメラ | 長時間露光撮影 |

| ファイルマネージャ | ツリーやカラム表示 | 文字列検索 | 最近使ったファイル | ファイル形式、ラベル(Mac)、フォルダ分け | よく使うファイル |

| SNS | 位置情報SNS | 文字列検索 | タイムライン | コミュニティ機能、ハッシュタグ | おすすめ欄、話題のツイート |

| ニュースサイト | 地域ごとに分けられたニュース欄 | 文字列検索 | 新着順リスト | カテゴリーごとに分けられたニュース欄、タグ付け | 一定期間内の重要度順リスト、アクセスランキング |

「SNSか?ニュースサイトか?」、「大衆か?専門家か?」という分け方では解決でき無さそうだ。 一定期間内の重要度順リスト。これは俺が最初にニュースを得たいと思った形式だが、専門家か大衆かという作られ方も大事だったんだな。そして専門家には限界が来る。 一歩引いて考えてみると、Webブラウザはネット上のファイルマネージャという見方もあるだろう(逆でも良い)。サイトの違いはドライブの違いだ。仕組み上、各サイト(SNSやニュースサイト)がファイル(Webページ)へのアクセス方法を提供する必要はある。だから検索サイト(Googleとか)が幅を利かす。

うーむ、考えがとっ散らかってきたな。いずれにせよ、SNSとニュースサイトのTime(タイムライン)とHierarchy(以降、それがどのようなアルゴリズムかも含め一定期間内の重要度順リストとよぶ)、この2つとの折り合いのつけ方が大切そうだ。人類の未来のためにも、俺の静かな生活のためにも。

Timeと、Hierarchy。タイムラインと一定期間内の重要度順リスト、スリットスキャン撮影と、長時間露光撮影。瞬間と、時間の幅を持った写真。線形に連続するものと、前や次と区切られた連続するもの......

―― はてな、どーっかで......

―― !!(効果音:ピキーン)

突然ハッとなり真面目な顔になる

遥かな遠い日々の記憶が今…

効果音:ブゥーンゥワァォオォォン

場面転換

通時と共時

映画とマンガだ。

マンガのコマを「任意の瞬間」へと近づけて理解しようとするとき、そもそもマンガにおける図像は多くの場合「瞬間」という概念にはなじまないのではないか、という疑義が想定される。各コマの中に「動き」があるということは、そこには明らかに(「瞬間」などではなく)「幅を持った」時間が流れているからである。映画のフィルムを――したがって「瞬間写真」を――直接に模した『空にて』のような極端な例を除けば、「映画的」なマンガであっても、多くのコマには幅を持った時間が流れている(もちろん文字通りの「瞬間」を描こうとするコマもありうる)。コマを映画のコマに見立てる例として言及してきた全集版『新宝島』の冒頭場面でさえも、実は多くのコマに動線が引かれており、こうしたコマの中には、その動線が描く軌跡に応じて、時間の「幅」が表現されていると解釈することができる。

最も明白なのは、吹き出しやオノマトペによって示される「音声」の存在である。― 三輪健太朗 : 『マンガと映画 コマと時間の理論』 - P.341

そこでグーテンベルク時代の大いなるパラドックス、すなわち一見活動的とみえるものが実は〔本質的には静的であり、ただ〕映画的な意味で〈活動〉的であるというパラドックスが生れることにある。映画というものはスチール写真を、ひとつの首尾一貫した方式でつなげたもの、均質的な関係にある「固定された視点」の連続だからである。

― マーシャル・マクルーハン : 『グーテンベルクの銀河系 活字人間の形成』 - P.196

タイムラインと一定期間内の重要度順リストの関係は映画とマンガの関係だ。

マンガは画から構成され、映画は瞬間写真から構成される。マンガは実際には動かず、映画は実際に動く(錯覚ではあっても)。こうしたメディウムの特性がもたらす重大な相違にもかかわらず、マンガと映画は近代芸術としての決定的な共通性を生きている。それらは、無時間的な永遠性への志向を放棄し、任意の諸瞬間において過ぎ去っていく動的な事物と向き合っている。こうした視座に立ったとき、両者のメディウムとしての差異は、どこか相補的なものとも見えてくる。

映画の「コマ」は、メディウムの特性上、その「内在的時間」を限りなく「瞬間」に近づけている。しかし、映画はそうして「任意の瞬間」において捉えたイメージを、単なる孤立したデータとして取り扱うのではない。ドゥルーズが論じたように、映画は直接的に「運動イメージ」を――さらには「時間イメージ」を――もたらすものだからである。あるいは、ドゥルーズが全く目を向けていない例として、「フリーズフレーム」という技法の存在を考えてもよい。それは、スクリーン上の映像を静止させることによって、カメラが機械的に捉えた任意の瞬間を、「観賞の時間」において強制的に引き延ばす技法である。そのとき、任意の瞬間――その瞬間であるべき必然性を持たない瞬間――は、(半ば無理やりに)何か特別な重みを担わされることになる。

マンガの「コマ」は、メディウムの特性上、「瞬間写真」と全く同様の性質を獲得することはない。人の手によって一枚一枚描かれた画は、その出自においては、まぎれもなく伝統的な絵画に近い。ところが、いくらでも「特権的瞬間」を目指しうるはずの絵画が、具体的な幅を推測しうる「内在的時間」を、あえて構築してみせようとする。近代におけるマンガは、まさにそのとき誕生する。もはやそこでは、個別に抜き出してみれば「特権的瞬間」と見なしうるイメージであってさえも、「任意の瞬間」において捉えられた他のコマとの相対性の中に投げ込まれる。

瞬間写真から出発する映画と、画から出発するマンガは、それぞれのメディウムの内部における葛藤から多様なスタイルを生み出しつつ、同じ一つの時代の中で共通性を抱えている。「絵画」と「写真」が頻繁に比較されてきたように、「マンガ」と「映画」は、同時代を生きる表裏の存在としてある。近代が生み出し、その最大の象徴となったメディアが「映画」だとすれば、その半身=半神として「マンガ」が存在してきたことの意味を忘れてはならない。

もちろん、文学や音楽や演劇や絵画の動向もまたそこには伴っているだろう。しかし、マンガと映画は、ともに視覚芸術に属しながら、画と写真というメディウムの決定的な差異と、その差異にもかかわらず示している顕著な同時代性との両面において、比較研究のための極めて豊かな材料を提供してくれているのである。

― 三輪健太朗 : 『マンガと映画 コマと時間の理論』 - P.382

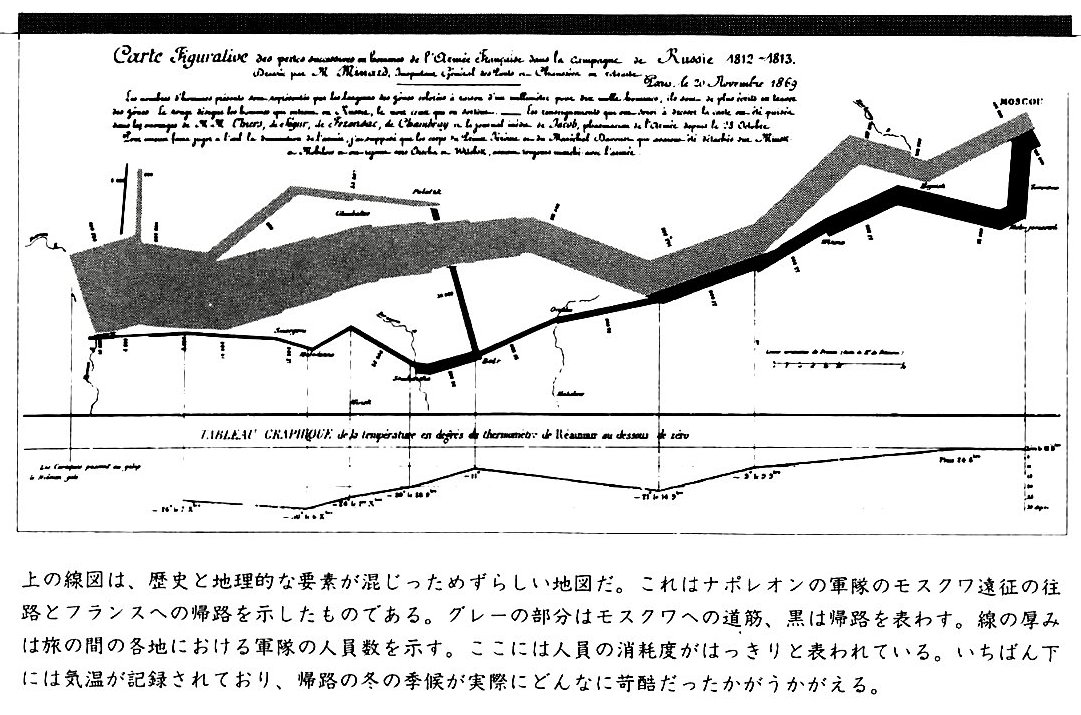

そうだ、タイムラインと一定期間内の重要度順リストにも映画とマンガのようにスタイルが多様にあるはずだ。 表現をその時々で調整するクラークの視点も役に立つだろう。 そしておそらく表裏の存在でもある。 表裏であるならバランスの取り方もいくつかある。 重なりを増やすのも大事だ。うまくいけばナポレオンの遠征図のような表現もできるだろう。 どちらか一方や、中間を取ることが無理なら、混ぜる方法だってある。 そもそも俺は重要そうなニュースのリストをRSS、つまりタイムラインで取得しようとしていたし、緊急性の有るものには例外的なリアルタイム処理を求めていた。逆にタイムラインを部分的に切り取ってリストに含むことも可能だろう。 マクルーハンは翻訳、相互翻訳とも言っていた。タイムラインをリストに置き換え、リストをタイムラインに置き換えることもできるはずだし、 タイムラインを長時間露光撮影する方法や、一定期間内の重要度順リストをスリットスキャン撮影する方法もあるだろう。 抽象的だが、俺の静かな生活にとってのSNSとニュースサイトはこれらの先にある気がした。 そしてWindowsの更新ボタンは単にクソだった。

俺も、要はバランスおじさんになった。